Процесс постоянной культурной трансформации – естественная реальность истории человечества, характерная для всех исторических эпох. По мнению Н.Я. Данилевского история – это смена культур, каждая из которых живет своей собственной жизнью[1]. Исторически Россия, в отличие от европейских государств, формировалась как полиэтническое государство, где народы имеют общую историческую судьбу и образуют единую нацию. В этом процессе возникает общность духовной жизни, появляются особенности национальной психологии, формируются такие признаки нации, как национальная ментальность – мировоззрение и национальное самосознание. Нация, в данном случае, приобретает статус «суперэтнического» образования, которое приобщает индивида к национальным ценностям[2].

Если этническая принадлежность человека обуславливается его рождением, то национально-культурная идентичность подразумевает осознание принадлежности к национальной культуре. В России такой культурой является русская культура, исторически выступающая в качестве объединяющего начала, некоего центра духовного и культурного притяжения. Особая роль русской культуры проявилась на Русском Севере, где она сохраняла культурное единство, на протяжении многих веков являясь доминантой указанного культурного пространства.

Культуру человека составляют качественные характеристики (язык, научное, образовательное, эстетическое, нравственное, духовное развитие), выступающие в качестве меры его общественного становления, степени овладения им условиями и способами деятельности. Введенный в научный оборот термин «идентичность» Э. Эриксон объяснял как процесс «организации жизненного опыта в индивидуальное Я», что предполагало его динамику на протяжении всей жизни человека[3]. Национальная принадлежность приобретается и усваивается в процессе социализации, в ходе которой происходит идентификация себя с определенными культурными традициями.

Помимо государственной, национальной важным проявлением идентификации является региональная. Отождествление себя с регионом связано с утверждением в системе самоидентификации человека особенностей и смыслов, на которых строится осознание своей принадлежности к территории[4].

Человек познается и проявляется в целостности своего бытия, в органической связи с миром, в воплощенности общего в единичном, социального в индивидуальном, общечеловеческого в личностном через творчество. Творческая деятельность, как и её результат – «творческий продукт», произведения искусства – выступают сферой проявления идентичности. Реализация в художественной культуре этноса актуальных и осмысленных в сознании человека идей и ценностей, обладающих для него определенным смыслом, формирует её своеобразие и уникальность [2, с. 12]. Творчество П.Ф. Азматова служит примером устойчивости «старых» традиций и плодотворного, органичного усвоения инноваций.

Павел Фёдорович Азматов

Павел Фёдорович Азматов (1952 г.р.) родился и вырос в п. Игнойла Суоярвского района. Отец – Фатхий (в Карелии получил имя Фёдор) Боговеевич Азматов приехал в конце 1930-х годов в республику из татарского села Башкирии. Здесь он познакомился и создал семью с Евдокией Павловной Богдеевой. Фамилия достаточно распространенная, как в старинном карельском селе Вешкелица, так и в Южной Карелии.

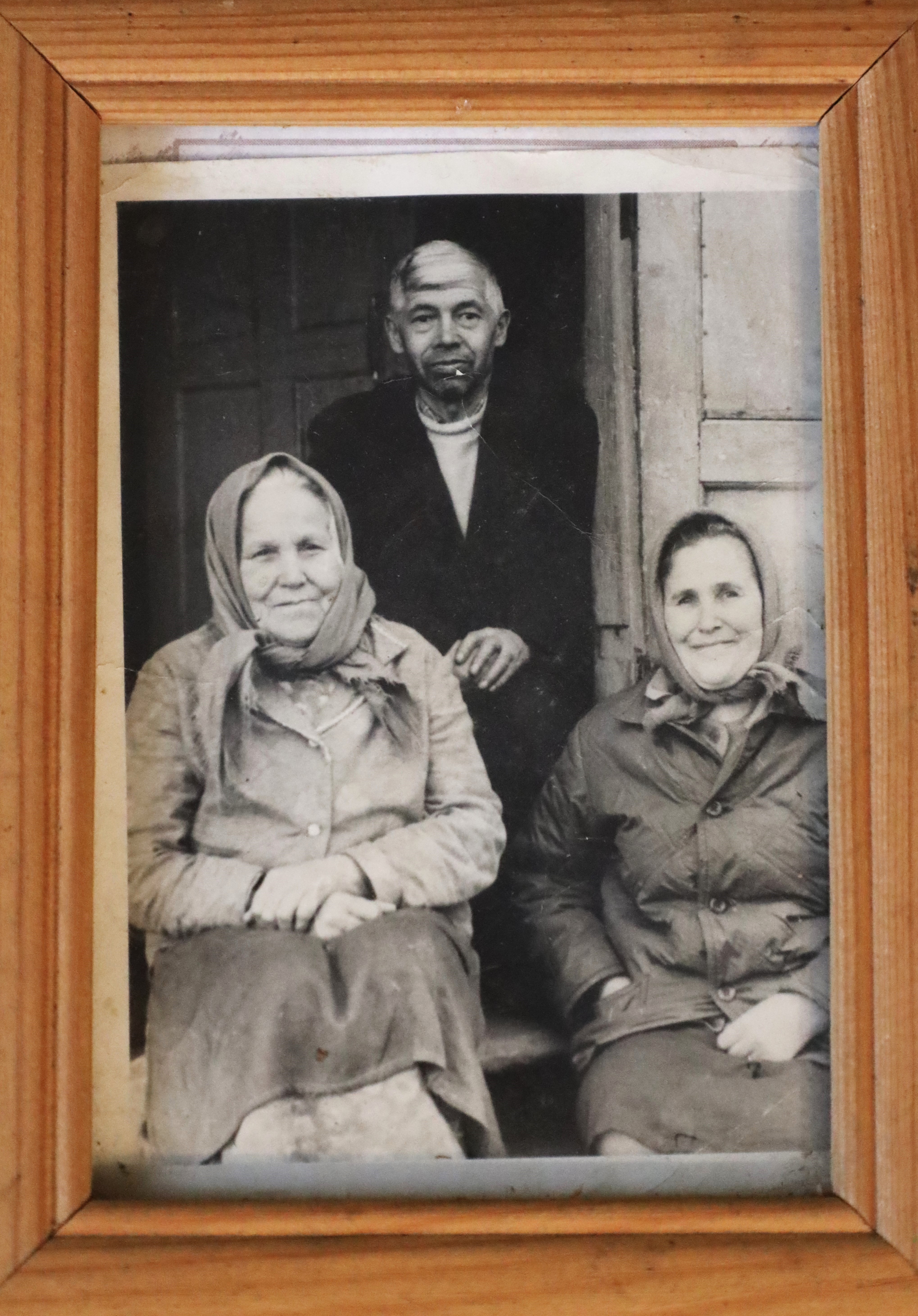

Евдокия Павловна (мама), Фатхий Боговеевич (отец), Анна Фёдоровна (бабушка Павла Фёдоровича)

В 1971 году Павел Фёдорович окончил Художественно-графическое отделение Педагогического училища № 2 (г. Петрозаводска) по специальности учитель черчения и рисования. Работал учителем в Суоярвской художественной школе, а также художником-оформителем на предприятиях города.

– Павел Фёдорович, кто в Вашей семье работал с деревом?

– Любовь к работе с деревом унаследовал у отца, который сам изготавливал мебель и домашнюю утварь. В семье нас было семеро детей, так что это было важной необходимостью[5].

– Как давно Вы работаете с деревом?

– Более сорока лет «профессионально». В детстве сам делал себе игрушки из дерева – сабли, пистолеты, свистульки. Помню свое первое изделие – деревянную ложку. К концу XIX – первой половине XX века деревянные ложки бытовали и в крестьянских хозяйствах, и в городах, их подавали к столу в будние и праздничные дни. Еще застал то время, когда в семьях использовали не металлические, а деревянные ёмкости и ложки.

– Как изготавливали деревянную кухонную утварь?

– В большинстве своем посуду изготовляли ручным способом, при помощи долбления и резьбы. Более совершенный прием обработки – обточку – применяли лишь мастеровые – столяры, у которых были специальные мастерские и токарные станки.

КП-356/3

КП-217/62

Техника: точение

– В крестьянском доме кухонная утварь, по выражению В.М. Василенко, «была своеобразной разновидностью скульптуры» [3, с. 64]. Изучая сохранившуюся традиционную утварь, А.П. Косменко приходит к мысли, что при ее изготовлении мастера большее внимание уделяли форме вещи, нежели декору. Массивные долблено-резные ковши, различной величины чаши, миски и изящные по силуэту солонки, сахарницы, ложки – во всех этих изделиях ощущается стремление удачно подобрать пропорции, форму, соподчиняя орнамент общему силуэту. Если на них и были узоры, то это – простейшей формы насечки, сделанные с помощью ножа, либо несложные расписные узоры в виде полосок, кругов и т.д. [4, с. 13]. Вы согласны с этим наблюдением?

– Да, иллюстрацией сказанному могут служить и мои изделия, в том числе представленные на выставке «Резное дело: от ремесла к искусству», организованной Историко-краеведческим музеем Суоярвского района в 2022 году.

Два года я работал на комбинате «Карельские сувениры» – филиале известного в республике комбината. В 1976 году в г. Суоярви был открыт цех резной деревянной скульптуры. Именно там пригодились уже имеющиеся навыки работы с деревом, т.к. в Педагогическом училище не преподавали основ резьбы.

– Какие предметы Вы изготавливали на комбинате?

– Всевозможные изделия из дерева. Большой популярностью пользовались ложки с резьбой, без росписи. Декор располагали на лицевой и оборотной стороне черпака, но чаще на черенке. На конце ручки вырезали голову медведя. С помощью стамески наносили резьбу, имитировавшую шерсть зверя. Покрывали изделия морилкой. Норма на комбинате была – 120 ложек в месяц по цене 1 руб 60 коп мастеру. Резные ложки суоярвских мастеров большими партиями экспортировались в Польскую Народную и Германскую демократическую республики.

Рисунок Павла Федоровича ручки ложки с головой медведя

– Вам приносили деревянные заготовки, Вы вырезали?

– Нет, процесс изготовления ложки начинался с заготовки материала. Материал – осина, которую брали в местах, предназначенных под вырубку. Ствол пилили на чурки, а затем кололи на бруски. Из бруска начинали вырезать ложку.

– Размышляя о том, насколько уместным являлось увенчивать ручку головой медведя, напомню, что геометрическая орнаментация и сопровождающие ее образы животных и птиц, уцелевшие в крестьянском бытовом искусстве до конца XIX века, явление сложное. М.В. Василенко справедливо указывает на забвение первоначального смысла и о превращении этих скульптурные форм в убранство фигурных мотивов, в декоративное дополнение к общей композиции. Зооморфные образы приобретали новую жизнь, переосмысливались, но их декоративное значение, безусловно, возросло по сравнению с прошлым [3, с. 67].

– Справедливое замечание. Медведь являлся почитаемым животным, зубы и когти медведя использовались в качестве оберегов, особенно долго культ медведя сохранялся в среде беломорских карелов.

В настоящее время медведь – центральный персонаж утвержденного герба Республики Карелия.

– Скульптурно-зооморфная резьба являлась наиболее распространённым и архаичным способом декора в крестьянской архитектуре. В.А. Шелег отмечает, что «она была настолько характерна для Русского Севера, что на основе работ искусствоведов сложилось представление о её повсеместном распространении в этом регионе. Архаизм этой традиции подтверждается немногочисленностью её мотивов (изображение конской или птичьей головы), несложностью технического исполнения, а также тем, что ею украшались элементы изначально присущие русскому срубному жилищу: охлупень дома, печной столб, лавка-коник. Очень широко применялась скульптурная резьба и в оформлении крестьянской посуды» [5, с. 13]. Образы коня и птицы вобрали комплекс представлений, связанных с солнцем и водой. Отсутствие в народной резьбе Русского Севера самостоятельных образов медведя, волка, зайца, быка, как полагает А.К. Чекалов, объясняется тем, что все они были, вероятно, поглощены этим суммарным символом, растворились в нем. Конь и птица оказались своего рода «канонизированными масками, под которыми таились запретные языческие тотемы» [6, с. 19].

– Какие породы деревьев Вы используете в работе?

– Дерево являлось наиболее распространенным материалом для изготовления широкого круга бытовых и производственных предметов. Для различных видов резьбы по дереву могут применяться разнообразные древесные породы: липа, осина, ольха, береза, сосна, ель, лиственница, ясень, дуб и ряд других более редких пород. Как правило, я использую осину, которую традиционно использовали в строительстве и в кустарном производстве. Например, мастера Нижегородской губернии в конце XVIII – первой половине XIX вв. применяли осину для изготовления прялок, известных впоследствии под названием Городецких. Осина использовалась не только в бондарном деле, но и при изготовлении Мазыкской и Богородской игрушки. Выбор осины мастером обусловлен ее однородностью и прямослойностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям, мягкостью и легкостью. Осина, имеющая слабо развитые сердцевинные лучи, прекрасно режется во всех направлениях, обладая всеми качествами, необходимыми для выполнения художественных работ.

– Павел Федорович, покажите, пожалуйста, как сделать какое-либо изделие из дерева.

– Покажу как изготовить птицу – «поморского голубка», местом происхождения которой считается Архангельская губерния. Во время экспедиций в районы Русского Севера во второй половине 1970-х годов этнограф С.И. Дмитриева встретилась с мастером из д. Селище Лешуконского района[6]. Мартын Филиппович Фатьянов славился умением делать резных деревянных птиц из сосны. Не только в мезенских, но и в домах многих других северных деревень можно было видеть в переднем углу подвешенных к потолку птиц, иногда нескольких. Однако Подвинье, на по мнению этнографа, несомненно, было той областью, где это искусство получило особое развитие. Не случайно промысловые центры по изготовлению птиц были расположены или непосредственно на Северной Двине (Шенкурск, Холмогоры), или в исторически связанных с Подвиньем селениях Мезени, Вашки и Каргополья[7].

– Павел Фёдорович, сколько «поморских голубков» сделано Вами?

– Если посчитать сколько птичек сделано мною, а их я делаю более сорока лет, то цифра будет ближе к 1000 штук. Образ голубя – символ надежды. Голубков подвешивали в доме в качестве оберега, хранителя домашнего очага и благополучия. Дарю голубков людям с непременными пожеланиями.

Поморского голубка можно изготовить двумя способами, из одного или из двух брусков дерева. Для вас сделаю из одного куска.

– Какие инструменты Вы используете?

– Набор инструментов для резьбы по дереву, включающий разнообразные (прямые, косые, полукруглые) стамески и ножи, украшенные гравировкой, сделал себе сам. На ручках даже год поставил – 1977.

– С чего начинают работу по изготовлению птицы?

– С помощью набора стамесок для резьбы по дереву, предварительно наметив контур карандашом, вырезаю форму, напоминающую стрелу.

Следующим этапом вырежу голову птицы с заостренным клювом и туловище, используя нож.

Дальше идет очень ответственный этап – расщепление бруска фигурной части на перья. Для этого деревянную заготовку нужно закрепить. Лучше всего с этим справляются тиски-струбцины. Столярные струбцины должны иметь широкие губки, т.к. осина – мягкая порода дерева, струбцина с металлическими губками небольшой площади оставит на заготовке глубокие следы. Начинаю разрезать брусок на лучины одинаковой толщины.

Вынимаю заготовку из тисков, с помощью стамески и ножа придаю более плавные контуры голове и туловищу птицы.

Следующий этап в изготовлении птицы называют «распушением перьев». Слегка отгибаю каждую лучину-перо, перемещая поочерёдно от центрального пера влево и вправо, формирую крылья, напоминающие веер. При этом профиль перьев сделан так, что образует своеобразный замок последующего пера с предыдущим.

Несколько лучин оставляю на хвост. Подобно крыльям, аккуратно отгибая ножом, развожу лучины влево и вправо, распушаю перья хвоста. Традиционно перья крыльев перевязывали веревочками из конопли или льна. Я перевязываю их цветной нитью, чтобы перья не разошлись.

В туловище птицы я втыкаю обычную швейную булавку, на ее головку наматываю ниточку. На конце нити я закрепляю колечко из лозы. Теперь птицу можно подвесить. В моем доме уже весят пять птиц, пусть будет шестая. Птицам нужно порхать.

Литература:

- Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера / С.И. Дмитриева. – Москва : Наука, 1988. – 239 с.

- Иванов В.В. Искусство как средство выражения этнической идентичности : автореферат дис. ... кандидата философских наук : 09.00.13. Ставропольский государственный университет / В.В. Иванов. – Ставрополь, 2006. – 24 с.

- Василенко В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII-XX веков / В.М. Василенко. – Москва : Издательство МГУ, 1960. – 181 с.

- Косменко А.П. Карельское народное искусство / А.П. Косменко. – Петрозаводск : Карелия, 1977. – 130 с.

- Чекалов А.К. Народная деревянная скульптура Русского Севера / А.К. Чекалов. – Москва : Искусство, 1974. – 318 с.

- Шелег В.А. Севернорусская резьба и роспись по дереву: ареалы и этнические традиции / В.А. Шелег. – Архангельск : Архангельский центр Русского географического общества, 2015. – 136 с

[1] Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к Германо-Романскому / Н.Я. Данилевский. – Москва : Книга, 1990. – С. 471.

[2] Подробнее об этом см.: Литвинцева Г.Ю., Пашедко Ю.М. Русская культура как основа национальной идентичности россиян / Г.Ю. Литвинцева, Ю.М. Пашедко // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 11 (65). Часть 1. – С. 31–33.

[3]Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис / Общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. – Москва : Прогресс, 1996. – С. 8.

[4] Подробнее об этом см.: Назукина М.В. Между Уралом и Поволжьем: поиски пермской идентичности / М.В. Назукина. – Пермь: Печатный салон «Гармония», 2018. – 196 с.

[5] Из разговора с П.Ф. Азматовым

[6]Дмитриева С.И. Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера / С.И. Дмитриева. – Москва : Наука, 1988. – С. 155–157.

[7] Там же.