Йоухикко – традиционный карело-финский хордофон. Родственными йоухикко музыкальными инструментами являются – шведская talharpa и эстонский hiiu kannel. Ареал исполнительства на смычковой лире в средние века был значительно шире – инструмент распространился с Британских островов через Шетландские острова в Норвегию и Швецию, а затем попал в Эстонию и Финляндию.

Для смычковой лиры шведов и типологически родственных музыкальных инструментов, Отто Андерссон предложил общее название stråkharpa («струнная арфа») в одноименном исследовании «Stråkharpan. En studie i nordisk instrumenthistoria» [1]. В финляндской литературе до 1928 года инструмент упоминался исключительно как jouhikantele, однако А.О. Вяйсянен стал использовать название «йоухикко» (от обозначения смычка «jouhi»), которое бытовало тогда в Восточной Карелии.

Еще в середине XVIII столетия исполнительство на талхарпе, волынке и нюккельхарпе находилось в стадии расцвета в шведских исторических провинциях Даларне и Смоланде. Шведская смычковая лира являлась непременным участником свадебных церемоний, на ней аккомпанировали песням и танцам. И даже после Рождества, когда сезон свадеб был завершен, на харпе продолжали играть в домах. Исполнительство на талхарпе являлось обязательной частью важных навыков каждого молодого человека, все мужчины должны были уметь извлекать звук из харпы: «förstå att slå på» – говорили исполнители. Кто не умел этого делать, не считался достойным человеком. К концу XIX столетия традиционное исполнительство на смычковой лире в Швеции фактически угасло.

Смычковую лиру в Эстонию принесли переселенцы из Швеции и Финляндии, в процессе заселения северо-западных остров Эстонии, осуществлявшееся начиная с конца XII века. О традиционном исполнительстве на хийуканнеле в Эстонии можно судить и по материалам, помещенным в публикации этномузыколога Х. Тампере «Eesti rahvapillid ja rahvatantsud» [2]. Анализируя материалы хрестоматии указанного издания, возможно точно определить ареалы традиционного исполнительства на хийуканнеле – это, прежде всего, северо-западное побережье Эстонии – уезды Лянемаа, отчасти Харьюмаа, как регионы с наиболее рельефным шведским влиянием.

В связи с тем, что шведская традиционная инструментальная культура значительно лучше сохранялась не в самой Швеции, а в районах «компактного» проживания шведов Эстонии, то многие исследователи с целью ее фиксации отправлялись именно туда. Так в 1904 году О. Андерссон – профессор Академии Або / Турку (1879-1961) осуществил экспедицию на шведоговорящие острова Эстонии. Результатом деятельности О. Андерссона стала публикация «Blend Estlands svenskar» (Stockholm, 1905), где в центре внимания оказываются традиционные музыкальные инструменты, указанной этнической группы – скрипка, волынка и талхарпа. О. Андерссон зафиксировал около 140 наигрышей.

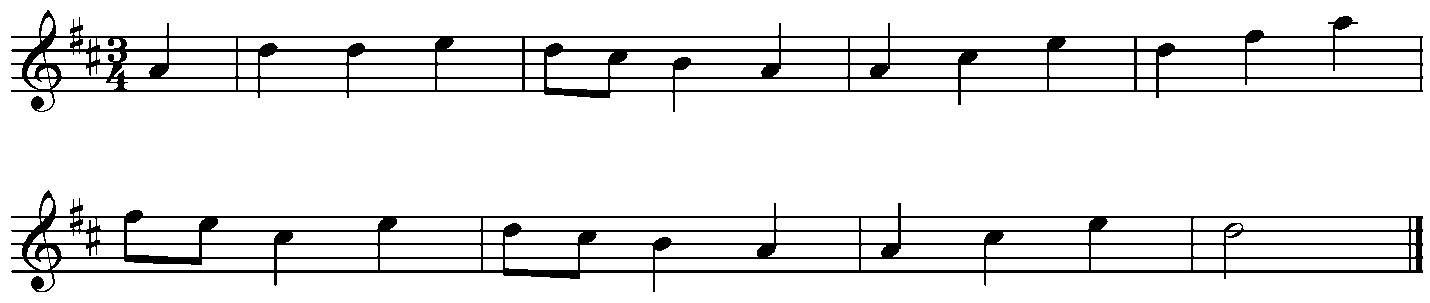

Танцевальный наигрыш, исполненный на талхарпе слуховая запись О. Андерссона (о. Рёге, 1904)

Традиция исполнительства на смычковой лире в Финляндии была обнаружена А.О. Вяйсяненым еще в 1912 году, т.е. за шестнадцать лет до выхода главного издания – «Kantele – ja jouhikko savelmia», содержащего материалы о традиционном исполнительстве на йоухикко. Тогда ученый познакомился с традиционным исполнителем на скрипке Ю. Вилланеном в Савонранта. При встрече выяснилось, что раньше Ю. Вилланен играл на йоухикко. От указанного исполнителя А.О. Вяйсянен записал тридцать наигрышей, исполненных на скрипке и семь – на йоухикко. Репертуар йоухикко и скрипки оказался идентичным и состоял преимущественно из танцевальных мелодий (полск, вальсов, кадрилей и местных танцев).

В 1916 году А.О. Вяйсянен отправился в первую экспедицию по Финляндской Карелии (1916, 1917, 1919 гг.) и Олонецкой губернии (в 1919 г.), с целью фиксации исполнительства на кантеле и йоухикко. Это работа была проделана крайне своевременно, т.к. позволила узнать и сохранить музыку, которая стремительно начала исчезать на рубеже XIX–XX вв. Результатом экспедиции А.О. Вяйсянена стала известная публикация «Kantele – ja jouhikko savelmia», где помещены четыре наигрыша, записанные К. Колланом и сорок четыре – собственно автора. А.О. Вяйсянен записал мелодии от Юхо Вилланена (Савонранта, д. Вуокала), Юхо Вайттинена (Импилахти, д. Хунттила), Федора Праччу (Импилахти, д. Койриноя) и Пекки Ламберга (Сортавала), расположив их по жанровому признаку – рунические, песенные и танцевальные [4].

Одной из главных черт музыкальной традиции, наряду с коллективностью, являются вариативность и импровизационность, обусловленные устной формой ее существования. А.О. Вяйсянен сокращал свои транскрипции, записывая «основные проведения» или темы наигрышей, отмечая цифрами места, которые допускали варьирование и импровизацию, позволяя проявлять индивидуальность исполнителю и не только. Музыкант играл, пока танцоры танцевали, импровизируя свой наигрыш так долго, пока в этом была необходимость, учитывая, что танцы могли длиться от нескольких часов до нескольких дней. Так А.О. Вяйсянен зафиксировал случай летального исхода от переутомления во время свадьбы исполнителя на йоухикко [4, s. 48].

Напомним, что конструктивные особенности традиционных хордофонов обычно являются территориальным признаком. Так шведский аналог четырехструнной талхарпы с прямоугольной формой корпуса присутствует только у «островных» эстонских шведов – Х. Ренквиста, А. Ахольстрема, У. Андерса, Ю. Брууса (о. Хийума).

Форма корпуса хийуканнеля эстонских исполнителей – М. Каасена, П. Пиилпярка, имеет очертания скрипки (изготовители считали, что такая форма имеет лучшие акустические свойства).

Карело-финское йоухикко имело «ручку» и три струны в Импилахти, Сортавала, Суоярви и Суйстамо; двухструнные йоухикко – в Иломантси, Кесялахте, Корписельке и Кихтелюсвааре. Идентичные йоухикко в конструктивном отношении талхарпы с двумя и тремя струнами были зафиксированы в Даларна.

йоухикко MV SK K1855:28

йоухикко MV SK K723

йоухикко MV SK KF2141

На основе преемственности в сфере инструментария А.О. Вяйсянен сделал вывод, согласно которому исполнитель на йоухикко должен был в прошлом являться исполнителем и на кантеле. Действительно, М. Каасен и П. Пиилпярк являлись одновременно исполнителями на каннеле и хийуканнеле. Тем не менее, это предположение не подтвердилось в Импилахти, где финляндский ученый зафиксировал игру кантелистов Ю. Уймонена и И. Ширго, а также исполнителей на йоухикко Ю. Вайттинена и Ф. Праччу, которые владели только одним инструментом, несмотря на наличие общего репертуара. По просьбе А.О. Вяйсянена И. Ширго и Ю. Вайттинен сыграли дуэтом танцевальный наигрыш Маанитус: «Сходство между двумя наигрышами обнаруживается только в темпе. Музыканты едва строили друг с другом, что объясняет, почему исполнение не стало художественным событием» [4, s. 17].

Наличие общего репертуара в одном регионе обнаруживается не только в среде местных хордофонов (кантеле – йоухикко – скрипка), имеется ряд случаев заимствования кантеле и йоухикко репертуара пастушьих аэрофонов (например, пастушьего рога, лиру и др.) [3, с. 68]. Вероятно, целесообразнее говорить о влиянии автохтонного музыкального инструментария на инструментальные традиции, пришедшие на данную территорию позже. Необходимым становится изучение всего «инструментального комплекса», нашедшего отражение в исполнительской традиции на пастушьих аэрофонах, кантеле и смычковой лире.

Анализируя процессы, связанные с шведским влиянием в сфере традиционной инструментальной культуры прибалто-финнов, необходимо учитывать их двустороннюю природу, проявившуюся как диалогическое взаимодействие. Перспективным является изучение механизмов соприкосновения и проникновения тех элементов музыкальной культуры прибалтийско-финских народов и скандинавов, которые воспринялись носителями традиционной культуры как долговременные, транслируемые через поколения элементы наследия.

В настоящее время воплощаются проекты, целями которых является не только знакомство с музыкальным инструментом, долгое время остававшегося в «тени» кантеле. Так проект Йоухикко–«CAMP», реализуемый Фондом поддержки и развития этнокультурных инициатив и Центром народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия при финансовой поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, включает стационарные и выездные мастер-классы, молодежный этнолагерь. Участники проекта смогли познакомиться с историей йоухикко, освоить традиционные способы звукоизвлечения, выучить традиционные наигрыши, принять участие в создании композиций на основе импровизации.

Целью проекта «Йоухикко +», ведущим партнером которого выступил Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле», стало изготовление собственного йоухикко в Мастерской национальных инструментов ансамбля.

Литература

- Andersson O. Stråkharpan. En studie i nordisk instrumenthistoria. – Helsinki : Suomen Kansan Savelmia, 1923. – 332 s.

- Tampere H. Eesti rahvapillid ja rahvatansud. – Tallin: Eesti Raamat, 1975. – 224 s.

- Терехова О. Йоухикко – изучение и исполнительство // Этническая культура и XXI век : материалы научно-практической конференции. – Петрозаводск : Издательство ПетрГУ, 2012. – С. 60–71.

- Väisänen A.O. Kantele – ja jouhikkosavelmia. – Helsinki : Suomen Kansan Savelmia, 1928. – 140 s.