Расцвет лоскутного шитья в России относится к концу XIX – началу XX века и связан с развитием фабричного производства тканей, а также с широким распространением в народном искусстве разнообразных дешевых хлопчатобумажных узорных тканей с набивным рисунком [6, с. 281]. Практически всем этносам, проживавшим на территории нашего многонационального государства указанного периода времени, известен этот прием шитья и декорирования изделий.

Важно, что задолго до появления в городском и крестьянском быту фабричных тканей (ситца, сатина, миткаля), из остатков которых создавались лоскутные изделия, в традиционных культурах многих народов существовали исторически более ранние практики изготовления вещей из остатков домотканого полотна, выполнявших магическо-охранительную функцию. Обережные, репродуцирующие свойства изделия приобретали благодаря геометрическому лоскутному орнаменту, символизировавшего жизненную силу, здоровье, плодородие.

Поясок

Поясок

Лоскутное шитье было популярным традиционным занятием коренных народов Карелии. Так А.П. Косменко отмечает, что: «в обиходе крестьян северо-западной Карелии были шерстяные одеяла с различными геометрическими рисунками: ромбами, квадратами, звездами. А в средней и южной Карелии, наряду с шерстяными, до недавнего времени бытовали многокрасочные лоскутные одеяла» [5, с. 10]. Наряду с утилитарной функцией, одеяла имели важное декоративное значение, внося в интерьер простого и строгого крестьянского дома нарядность и праздничность.

Светлана Шавырина

Светлана Шавырина– Светлана, благодаря музейным коллекциям, известным публикациям использование лоскута ассоциируется в первую очередь с декором традиционного костюма. Вы разделяете подобные представления?

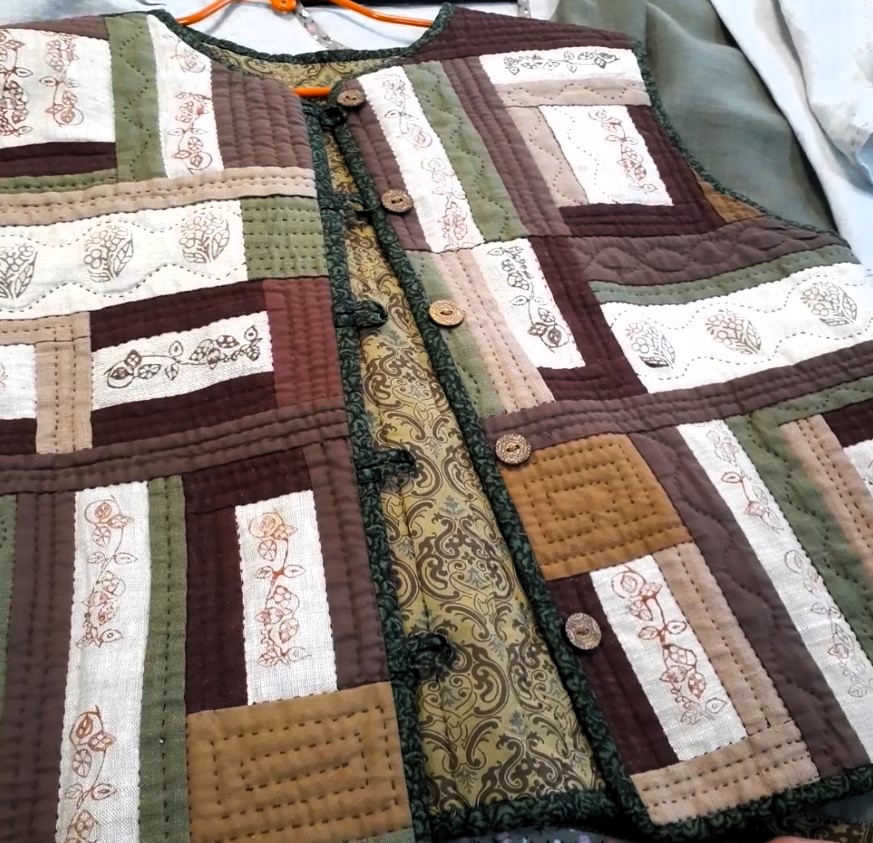

– Скорее да, т.к. могу продемонстрировать свою коллекцию одежды, декорированную лоскутным шитьем. На протяжении нескольких лет мне приходилось шить костюмы для коллективов Районного Дома культуры (г. Беломорск). Настал момент, когда решила сделать костюм для себя. Так комплекс – рубаха («сороч(ц)ка») с сарафаном – были выполнены по выкройкам, находящимся в публикации Т. Яшковой «Костюм Карелии» [7]. Прежде по выкройкам Татьяны Борисовны я шила поморскую и поликовую рубаху. В этом комплекте представлена поликовая рубаха, получившая распространение в XX веке в Олонецкой губернии у русских Заонежья, Пудожья и Поморья. Рубаха кроилась из четырех полотнищ ткани, к которым сверху пришивались прямоугольные элементы – полики. По подолу рубахи, как правило, украшали вышивкой, но я, занимаясь лоскутным шитьем, декорировала лоскутом. Стилизованный сарафан содержит сегменты лоскутного шитья и ручной стёжки.

Коллекция одежды Светланы Шавыриной

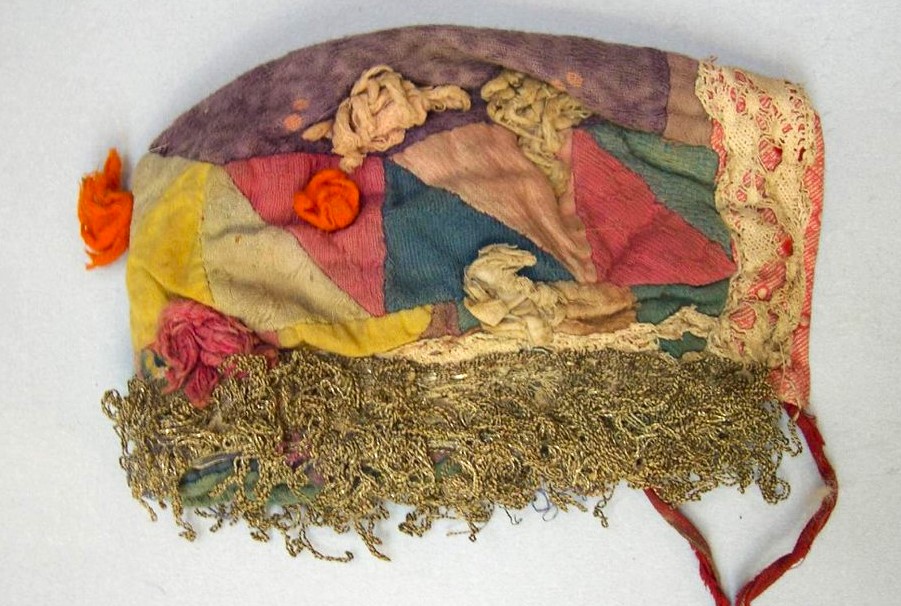

Следующий комплекс, сшитый из натуральной ткани комбинированного типа – полулён, состоит из поморской рубахи, юбки (с «подъюбником»), пояса, сумочки (напоминающей лакомник) и чепца. Данный тип бесполиковой рубахи широко бытовал на территории Карельского Поморья. Древнейшим видом рубахи, бесспорно, была рубаха без воротника («голошейка»). Очень удобной эту рубаху считаю в связи с тем, что она прекрасно подходит женщинам любой комплекции, т.к. в процессе шитья горловины (округлого выреза по шее) можно отрегулировать объем сборки. Длинный зауженный к запястью рукав с так называемым кроем-«окорок» заканчивается высокими застегивающимися на три пуговички манжетами. Нижняя часть рукава праздничной женской рубахи традиционно орнаментировалась ажурной вышивкой-мережкой. Лоскутную гладь я расположила по подолу, входящей в комплект, юбки.

– Три центральных элемента лоскутной глади содержат изображения «древа», в какой технике они выполнены?

– Да, я занимаюсь техникой набойки ткани. Поскольку в Поморье лен выращивали мало, ткани, в основном, были покупные. К началу ХХ века широкое распространение получила одежда из фабричных тканей. Набивные ткани, имеющие в традиционной культуре название «пестрядь», благодаря своей красочности и небольшой стоимости, широко использовались для изготовления одежды и декора интерьера. Набойкой украшали широкий ассортимент текстиля: сарафаны, платки, шали, скатерти, наволочки, одеяла и т.д. [4, с. 189]. Мастер-ремесленник целиком производил изделие сам: от идеи до последней технологической операции. Мои представления в этой сфере не противоречат традиционным.

– Все вещи, выполненные в качестве элементов комплексов одежды, прекрасно сочетаются друг с другом. Полагаю, это не случайно?

– Вы правы, это мобильная коллекция из основных предметов одежды, не выходящих из моды, которые могут быть дополнены. Аналогии такого прочтения можно найти в «капсульном гардеробе». Буквально означающий как «маленький, компактный», со временем этот термин стал подразумевать коллекцию одежды, состоящую только из взаимозаменяемых предметов, что позволяет максимально увеличить количество вариантов костюмов-образов.

Автор фотографий: Роман Дудкин

– Как Вы полагаете, имеются ли существенные различия между лоскутным шитьём, квилтом и пэчворком?

– В настоящее время слово «квилт» имеет несколько значений. Изначально квилт – это стёганое полотно, выполненное в технике лоскутного шитья. Пэчворк – вид рукоделия, включающий сшивание кусочков ткани в блоки и более крупное полотно. Полагаю, что все эти термины можно объединить и называть лоскутным шитьём, несмотря на различия техники сборки, прослойки, напоминающей трёхслойный бутерброд.

– Очень яркая образная ассоциация. Какие слои «бутерброда» Вы имеете в виду?

– Лоскутная гладь, утеплитель и подкладка. Всё это простёгивается на швейной машинке или вручную. Мастерицы нашего клуба, конечно, предпочитают осуществлять шитьё руками.

– Как Вы считаете, имелись ли в Карелии локальные центры лоскутного шитья или оно было распространено повсеместно на всей территории?

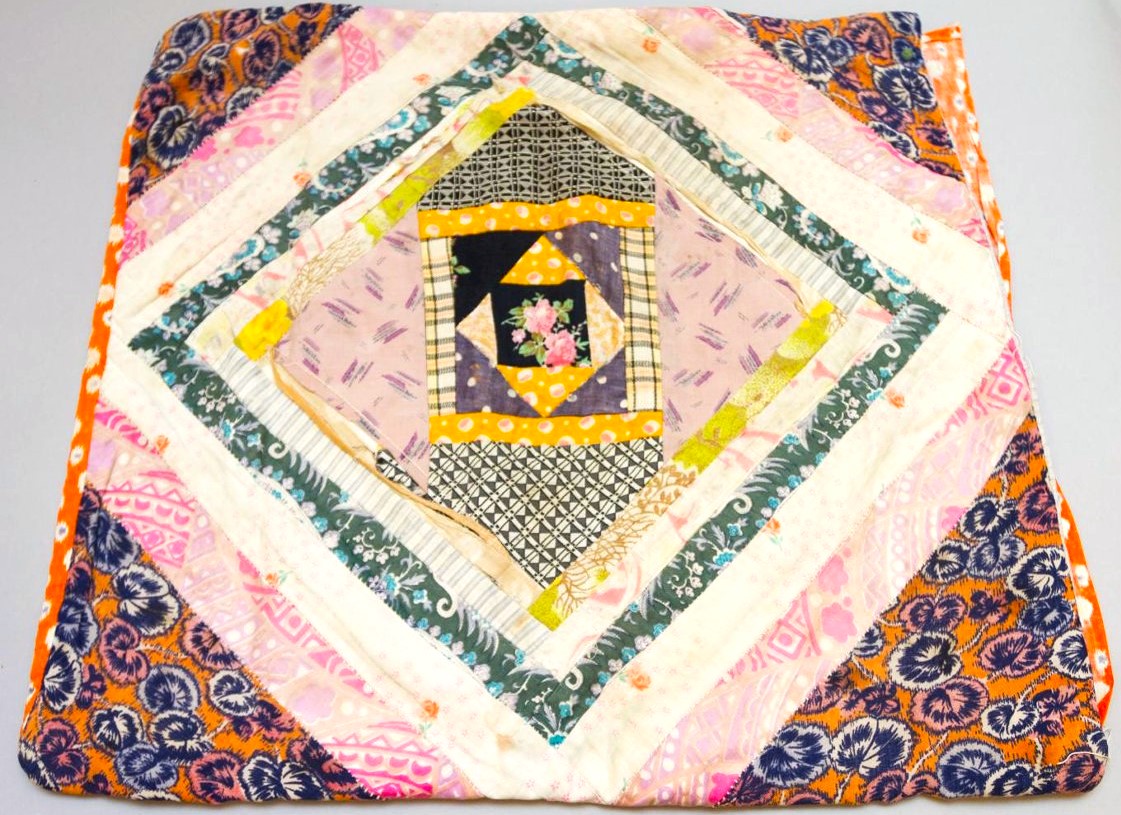

– Лоскутным шитьём занимались повсеместно, т.к. люди не выбрасывали текстильные изделия пришедшие в негодность, а давали им вторую жизнь через создание новых. Покажу Вам одеяло, сшитое моей бабушкой Федосьей Кузьминичной Свиньиной уроженкой д. Коросозеро в 1947 году. Бережно храню это одеяло в папином сундуке.

На лицевой стороне одеяла можно увидеть лоскутки изделий из покупных тканей, сначала «поживших» в семье, а позже испытавших волшебное превращение. В качестве утеплителя здесь проложено тёпленькое тканое шерстяное одеялко. Подкладкой служит милая тряпочка – ситец с цветочным принтом.

Одеяло,

Одеяло,

Ф.К. Свиньина с дочерью Валентиной (мамой С. Шавыриной)

– Сколько же нужно было терпения, чтобы собирать лоскутки.

– Раньше все собирали. Мы сейчас для своих работ – «художественного выкладывания» – тоже копим.

– Какая технология лоскутного шитья применена Вашей бабушкой для создания одеяла?

– Залогом успеха сборки лоскутного полотна мастера справедливо считают высокую точность кроя. Тем не менее, здесь используются обычные «разрезалки» (или техника переплетения), отсутствует точный крой, подразумевающий использование шаблонов и осуществляемый на наждачной бумаге, чтобы ткань не скользила. Видно, что центральная часть композиции составлена из традиционных «разрезалок» – квадратиков и треугольников. По краю лоскутная гладь наращивалась до размеров утеплителя – шерстяного одеяла.

– В чем проявляются отличия традиционных и современных техник лоскутного шитья?

– В орнаментальных мотивах, формах лоскута и технических приемах традиционного лоскутного шитья проявились не только художественные традиции различных этносов, но и индивидуальные эстетические предпочтения мастериц. Важнейшей характерной чертой традиции является преемственность – явление, сущность которого заключается в усвоении опыта одних индивидов другими и воспроизведении его в собственной деятельности[1]. Традиционное лоскутное шитье использовало отслуживший свой срок текстиль определенной семьи. Композиции составлялись, подбирались из лоскутков различных размеров и формы.

Безусловно, современные мастера тоже используют «базовые» формы лоскута – треугольники и квадраты, но предлагая иные композиционные и колористические решения. Например, в этом одеяле-панно «Солнце в оконце» композиция со смещенным центром состоит из соединённых треугольников в технике «разрезалки». По краю подобраны сюжетные рисунки для стёжки, образующие «послание», включающее лес, птиц, солнце. Панно складывалось из центрального элемента – солнца и разрасталось через добавление сшитых в полосы треугольников.

– Какие швы используют для объединения элементов в единое целое?

– Сборка и стёжка осуществляются швом «вперёд иголку». Сначала лоскутная гладь сшивается с изнаночной стороны в панно, затем соединяется с утеплителем (синтепоном) и подкладом. Всё это сметывается и прошивается с лицевой стороны.

– Как оформляются края изделия?

– Имеются различные способы, с помощью которых «закрываются» края. Можно с выворотом, с окантовочкой (по прямой и по косой).

Продемонстрирую еще одну традиционную технику лоскутного шитья. Здесь имеются три квадрата, разрезанные по диагонали. К квадратику побольше пришивается квадратик поменьше и откидывается. Получается полосочка из другого лоскутка ткани, проходящая по диагонали большого квадрата. Отмечу, что геометрические орнаменты не подразумевают «отходов».

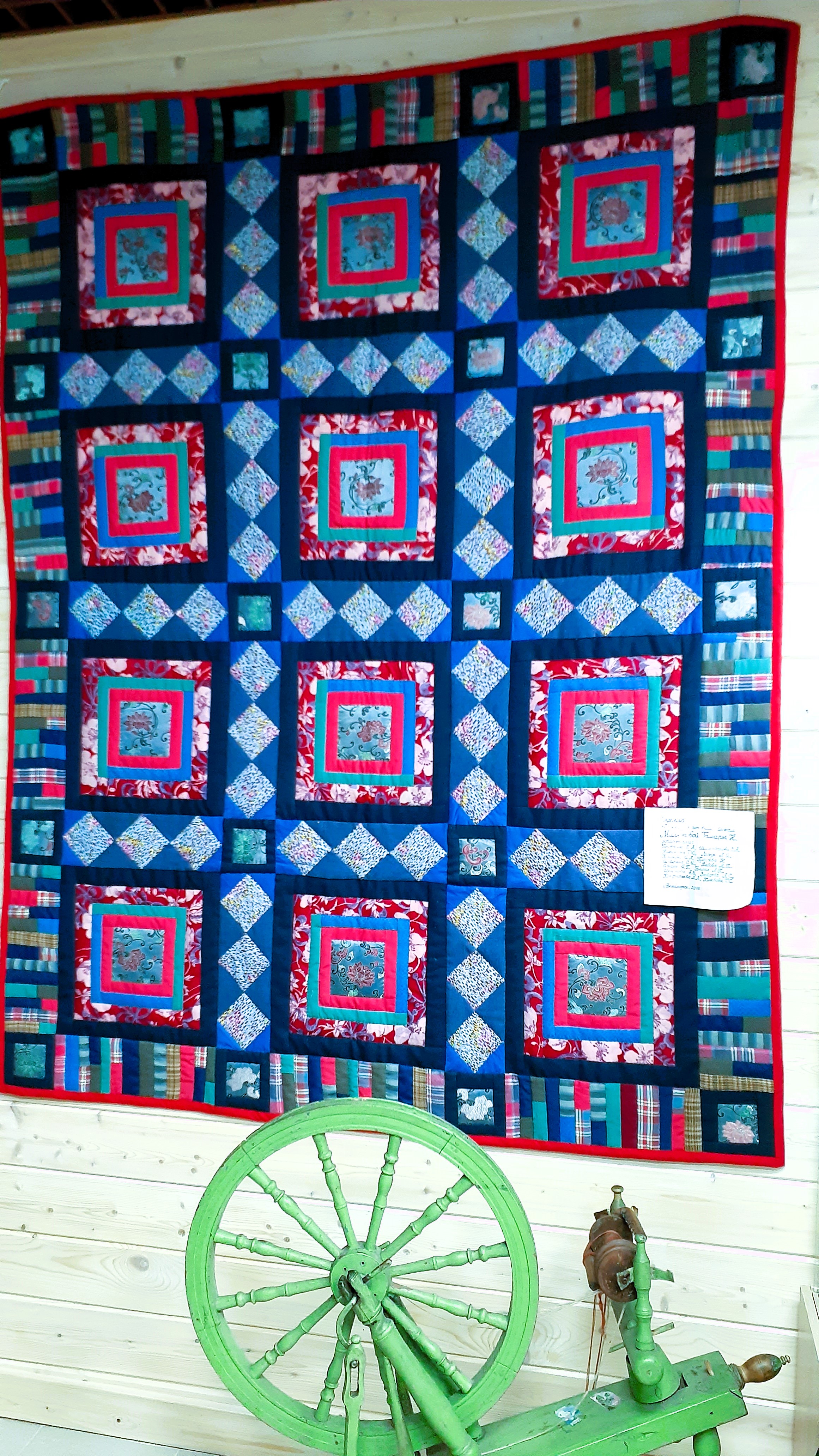

Кусочки ткани геометрической формы я использовала в следующем одеяле. Их можно увидеть не только в центральном фрагменте, но и по краям. Маленькие квадратики, состоящие из двух сшитых между собой треугольников, присутствуют в обрамлении блока, имеющего название «колодец». Центральную полосу хотелось «вырастить», поэтому я поместила ее в широкую «раму» сочного бордового цвета. Стёжка, использующая растительные мотивы, уравновешивает геометрические фигуры, находящиеся по центру и на углах изделия.

Покажу следующее одеяло, использующее технику «разрезалок». Оставшиеся лоскутки от одеяла «Русские сказки», я решила «утилизировать» и создать еще одно изделие – одеяло-панно «В осенних красках». Центральная композиция здесь больше и окаймлена бордюром, состоящим из треугольников.

Стежка выполнена руками. В этом случае изделие получается лёгким, воздушным. В любую вещь необходимо вкладывать свои положительные эмоции. Когда стегаешь, думаешь о прекрасном.

– Слышала о «есенинском» лоскутном одеяле, получившем свое название благодаря деятельности музея-заповедника С.А. Есенина, находящегося на родине поэта в с. Константиново Рязанской области. Есть ли у Вас такое и в чем его особенности?

– Да, имеется и не одно. Одеяло («есенинское» или «рязанское»), использующее традиционную технику лоскутного шитья, включает блоки, которые я называю «бабушкин секрет». Оно состоит из двусторонних квадратиков, т.е. с лицевой и изнаночной стороны будет выглядеть одинаково. Четыре квадрата соединяются вместе определённым способом, выворачиваются, углы расправляются и разводятся по диагонали. В качестве наполнителя раньше использовали то волокно, которое было доступно, к примеру, овечью шерсть. Блок закрывается потайным швом, простегивается. Из таких элементов осуществляется сборка одеяла. Его можно наращивать до необходимых размеров. Очень удобный блок, т.к. всегда имеется возможность, если отдельные фрагменты износились, заменить на новые, не распарывая изделие целиком.

– Вы учите желающих шить изделия, применяя данную технику?

– Да, овладеть данной технологией лоскутного шитья я предлагаю на мастер-классах. Полагаю, что выкроить четыре детали – четыре квадрата без припусков на швы и сшить их может любой человек, не осваивая предварительно все премудрости лоскутного шитья. Квадраты можно заготовить заранее, а затем, находить удобные минуты для их сборки.

– Светлана, Вы продемонстрировали традиционные техники лоскутного шитья. Используете ли Вы иные, современные?

– В панно «Осенний вальс» используются техники лоскутной аппликации и ручной трафаретной печати. Дерево я нарисовала и с помощью трафаретной бумаги перенесла его на ткань, сделав центральным элементом. Украсила его пайетками, стеклярусом. Эта работа много путешествовала в качестве участника многочисленных выставок и конкурсов.

В технике лоскутной аппликации созданы панно по мотивам иллюстраций карело-финского эпоса «Калевала» М. Мечева[2]. Пейзажи Карелии в этих работах предельно обобщены и создают поэтико-эпический образ природы Севера.

– Расскажите, какой замысел был первоначально и, как он трансформировался в последующем?

– Сначала были выбраны две гравюры М. Мечева и создан триптих из текстильных панно. Третью работу («Поморский берег») я делала сообразно собственным представлениям о колорите местной природы прибрежных районов Белого моря, а также традиционных формах занятий поморов, ориентируясь на стилистику иллюстраций художника.

Так большая часть южного берега – Поморского, от р. Кемь до р. Онеги, низменная. Скалистые острова – шхеры у Поморского берега создавали хорошо защищенные участки на побережье. Основные хозяйственные занятия населения, проживающего на берегу Белого моря, естественным образом были связаны с морскими ресурсами. Морские промыслы являлись основным занятием мужского населения. Своеобразием поморского промыслового календаря являлось существование праздничных обрядов, связанных с проводами и встречей рыбаков, зверобоев, отправлявшихся на промыслы, а также строительством и спуском на воду судна (лодки) [1, с. 296].

Цикл текстильных панно дополнился четвёртой работой, выполненной в 2021 году, объявленном в Республике Карелия «Годом карельских рун». В ее основе гравюра М. Мечева – иллюстрация к руне «Создание лодки».

В руне № 16 повествуется о том, что Вяйнямёйнен посылает Сампсу Пеллервойнена за деревом для лодки, заклинаниями делает лодку, но не находит для ее окончания трех слов.

Культура многоязычна в семиотическом смысле слова и нередко использует в одном тексте несколько языков. Выделение определенных кодов (вербального, реального и акционального) возможно не только в обряде и ритуале, но вообще в поле культуры как таковом[4]. Текстильный цикл содержит две с одной стороны полярные, с другой – взаимодополняющие сферы. Одна связана со стихией, преодолением, упорством, стойкостью; вторая – с постоянством, освоенностью, надёжностью, Своеобразной лейтемой становится метафоричный образ лодки, который органично дополнен константным художественным образом дома – одного из важнейших ресурсов организации «своего» пространства, окружающего человека.

– Светлана, знаю, что вашему клубу исполнилось 25 лет и Вы более четверти века занимаетесь лоскутным шитьем, возрождая, сохраняя и развивая традицию данного вида текстильного искусства. Какие люди к вам приходят?

– Возраст участников весьма различен: от 30 до 86 лет. Многие занимаются лоскутным шитьем на протяжении всего периода времени что существует «Лоскуток». Безусловно, все эти замечательные женщины и прежде могли шить. В клубе мы осваиваем разнообразные техники лоскутного шитья, создаем как индивидуальные, так и коллективные работы.

Покажу работы мастерицы нашего клуба, закончившей земной путь, Т.Н. Милюковой. Эскизы и рисунки Тамарой Николаевной были сделаны, лоскутки оставлены. В панно используется традиционный блок «бревенчатый свод», символизирующий избу с бревнами-полосками и очагом в центре. Если посмотреть на изделие с определенного расстояния, то можно увидеть восьмиконечную «рождественскую» звезду. В христианстве «вифлеемская» звезда является путеводной, а также напоминает о взаимосвязи духовного и материального. Панно «Сиреневая рапсодия» было закончено мной, а в завершении второй работы – одеяла – приняли участие все мастерицы клуба «Лоскуток».

– Какие работы создают участники квилт клуба «Лоскуток», какие трудности встречаются на их творческом пути?

– Сложно работать по размеру. Когда даны параметры панно, например, 60Х60 см, необходимо продумать, как оптимально расположить композицию. Мы придумываем тему, разрабатываем эскизы, определяем круг задач, которые будем решать через создание конкретного панно. Например, сейчас мы работаем с полоской. Решили сделать дорожки не тканые, а сшитые из отдельных частей. Подобное решение имеет аналогии не только в русском изобразительном искусстве первой половины XX века.

Работы проекта «Новая жизнь текстильной дорожки»

Мастер: Татьяна Моторная

Мастер: Мария Венедиктова

– Вы имеете в виду русский авангард? В работе Вы и участники клуба не всегда ориентируетесь исключительно на лучшие образцы традиционной культуры?

– Безусловно, в работе мы обращаемся в первую очередь к отечественному национальному наследию. Тем не менее, одним из самых крупномасштабных, последовательных и значительных экспериментов в истории обращения авангардных художников к проектированию текстиля и ткани на основе традиций лоскутного шитья стала деятельность Сони Делоне в Париже. Среди текстильных конструктивистских орнаментов художницы можно выделить одни и те же орнаментальные «темы», например, серии рисунков, основанные на разнообразном сочетании полос [3].

Большим потенциалом для творчества обладает философско-художественное наследие русского авангарда. Так супрематизм, возникший в 1915 году, явился результатом творческих исканий К. Малевича – пути от реалистического искусства передвижников через импрессионизм, кубизм в беспредметное искусство. В теориях К. Малевича супрематизм становится универсалией мироустройства[5]. Постижение народного искусства авангардистами происходило на разных уровнях. В связи с этим важным является заявление художника о пришедшем понимании глубинной сути крестьянского искусства через икону. Многоуровневое содержание, духовная наполненность становятся доминантой художественного произведения, возможно даже приоритетом по отношению к форме. Для меня очевиден и противоположный процесс – освоение «чистейшей» (термин К. Малевича) художественной формы русского авангарда мастерами декоративно-прикладного творчества, ведущей к пониманию явлений и истинности мироздания.

Литература:

- Бернштам Т.А. Народная культура Поморья / Т.А. Бернштам. – Москва : ОГИ, 2009. – 426 с.

- Колчина Е. Лоскутное шитье: история и традиции / Е. Колчина. – Москва : Бослен, 2019. – 240 с.

- Блюмин М.А. От лоскутного одеяла к авангарду / М.А. Блюмин // Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2018. № 3. – С. 645-651.

- Громова М.В. Становление и развитие искусства русской набойки кустарного периода / М.В. Громова // Вестник Славянских культур. 2017. Т. 44. – С. 189-195.

- Косменко А.П. Карельское народное искусство / А.П. Косменко. – Петрозаводск : Карелия, 1977. – 130 с.

- Таньшина З.А. История возникновения текстильной мануфактуры в России / З.А. Таньшина // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. № 5 (26). 2008. – С. 281-283.

- Яшкова Т.Б. Костюм Карелии / Т.Б. Яшкова. – Петрозаводск : Периодика, 2019. – 156 с.

[1] Подробнее об этом см.: Бондырева С.К., Колесов Д.В. Традиции: стабильность и преемственность в жизни общества. – Москва : Издательство МПСУ; Воронеж : Издательство МОДЭК, 2004. – 275 с.

[2] Эпос «Калевала» художник иллюстрировал дважды. Первая версия, изданная в Петрозаводске в 1956 году, выполненная акварелью и тушью, содержит более 200 рисунков. Вторая серия иллюстраций создана в 1960–70-е годы в технике гравюры.

[3] Подробнее об этом см.: Калевала = Kalevala : Эпическая поэма на основе древних карельских и финских народных песен / Э. Лённрот; Пер. Э. Киуру, А. Мишин. – Петрозаводск : Карелия, 1998. – 583 с.

[4] Под чрезвычайно широким термином «реальный код культуры» понимается совокупность самых разных кодов, каждый из которых образует собственной «семантическое поле»: природно-ландшафтный (море, гора, вода, лес, песок и др.), архитектурно-домообустроительный (дверь, порог, окно и т. д.), вещный (нож, рубаха, нитка и т. д.), сюда же могут быть, вероятно, отнесены зооморфный, в какой-то степени соматический и другие коды. Подробнее об этом см. : Гудков Д.Б. Единицы кодов культуры: проблемы семантики // Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей / Отв. ред. В. Красных, А. Изотов. – Москва : МАКС Пресс, 2004. Вып. 26. – С. 39-50.

[5] Подробнее об этом см. : Ампилова А.А. Супрематизм и иконопись: к проблеме формы и содержания в изобразительном искусстве начала XX века // Фундаментальная наука ВУЗам. № 4. 2009. – С. 370-374.