Происходившие на протяжении нескольких столетий активные межэтнические контакты на землях Онежско–Ладожского водораздела привели к формированию карельского этноса в целом и, в частности, его субэтноса – карелов-людиков. В настоящее время карелы-людики не имеют сплошной территории проживания, а чересполосно живут с карелами-ливвиками и русскими Республики Карелия в населенных пунктах: Михайловское, Святозеро, Пряжа, Виданы, Спасская Губа, Юркостров, Интерпоселок, Матросы, Верхние Важины, Шуйская Чупа.

Этнографы и краеведы конца ХIХ–начала XX вв., описывали различные явления жизни и быта людиков как карелов, населявших Олонецкую губернию, но обрусевших и говорящих на «испорченном карельском языке». М. Георгиевский писал о бесёдах д. Святозеро: «на молодежных посиделках танцуют кадриль, лансье, трепака, соудино под звуки гармоники, поют песни разного содержания по-русски» [2, с. 163].

Записи фольклора людиков осуществлялись сотрудниками Института языка, литературы и истории КаНЦ РАН. Образцы певческой традиции карелов-людиков присутствуют в ряде сборников: В. Гудкова–Н. Леви, Л.М. Кершнер, С. Кондратьевой и Т. Краснопольской и представляют свадебные и похоронные причитания, свадебные и эпические песни, баллады, кадрильные, «современные» песни и частушки. Фиксация и изучение традиционной певческой культуры карелов-людиков, осуществлявшиеся экспедициями Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, позволили представить ее как «сложившийся локальный стиль, своеобразно преломивший взаимовлияние карельского, вепсского и русского начал» [5, с. 306].

В 1962, 1964 и 1966 гг. известный учёный финно-угровед, фольклорист В.Я. Евсеев осуществил записи лирических и авторских песен И.И. Лёвкина от Петровского народного хора в с. Спасская губа. Исследователь отмечал, что из всего многообразия жанров песенного фольклора карелов хором выделены только лирические песни, вероятно, это связано с тем, что к моменту создания коллектива этот жанр являлся наиболее популярным и востребованным.

Лирические песни, представляющие собой одно из ярких явлений музыкального фольклора региона, занимают в традициях Прионежья особое место. Если причитания и эпические жанры фольклора в рамках каждой народной традиции «выступают в качестве этнических маркеров (исполняются на своем языке, сохраняют определяемый этнической традицией контекст бытования), то лирические песни представляют собой единое для карелов, вепсов и русских музыкальное пространство, образуя значительную часть общего репертуара» [6, с. 296].

Петровский народный хор, созданный И.И. Левкиным в 1936 году, является одним из старейших коллективов Республики Карелия. Размышляя над созданием универсальной типологии народно-певческих коллективов, осуществляющих сценическую интерпретацию фольклора, И. Земцовский выделяет в качестве главной опоры местную традицию во всей ее комплексности и специфичности, доступной для передачи [4, с. 8]. Речь шла об углубленном изучении соответствующей подлинно народной, местной традиции, «изучении всестороннем, не только ради нового репертуара, но и ради поисков своего исполнительского лица, в существенном связанного со спецификой местного диалекта – речевого и музыкального, не исключая своеобразия традиционного костюма и т.п. Соответственно этому может быть предложена типология народных хоров, народных только по названию, и хоров, народных по сути» [4, с. 9]. Но сохранять и развивать исконные традиции оказалось нелегко, т.к. условия сценического воплощения требовали особого подхода, новых методов работы, репертуара и, соответственно, – руководителей «нового типа».

И.И. Лёвкин постоянно стремился найти для хора яркий самобытный репертуар, основанный на местной музыкальной традиции. Встречаясь со сказительницами Обонежья Прасковьей Ивановой из с. Ведлозеро, Клавдией Михеевой и сёстрами Кирьяковыми из д. Фомин Наволок, И. Лёвкин записывал от них тексты песен и причитаний. Обработанные и исполненные хором они становились образцами карельской песенности.

Большую помощь и влияние на авторское творчество И. Левкина оказала А.Ф. Никифорова, сказительница, автор нескольких эпических «новин», глубокий знаток традиций Мунозерья. Она, вероятно, являлась одним из коллективных безымянных авторов, помогавшим, корректировавшим и оценивавшим с позиций этнических эстетических нормативов творчество руководителя Петровского народного хора [3, с. 26].

Традиционная музыка представляла интерес не только в качестве непосредственного использования в концертной практике, но и как основа для создания авторских сочинений. В статье «О русской песенности» композитор, музыковед и музыкальный критик Б.А. Асафьев писал: «с М.И. Глинкой впервые появились произведения, в которых не заимствование элементов народного музыкального языка являлось определяющим моментом, а опыт обобщения элементов этого языка в новую стадию музыкального сознания, в высокое помыслами произведение. Глинка создавал произведения из элементов русского музыкального песенного языка, а не из песен [1, с. 28].

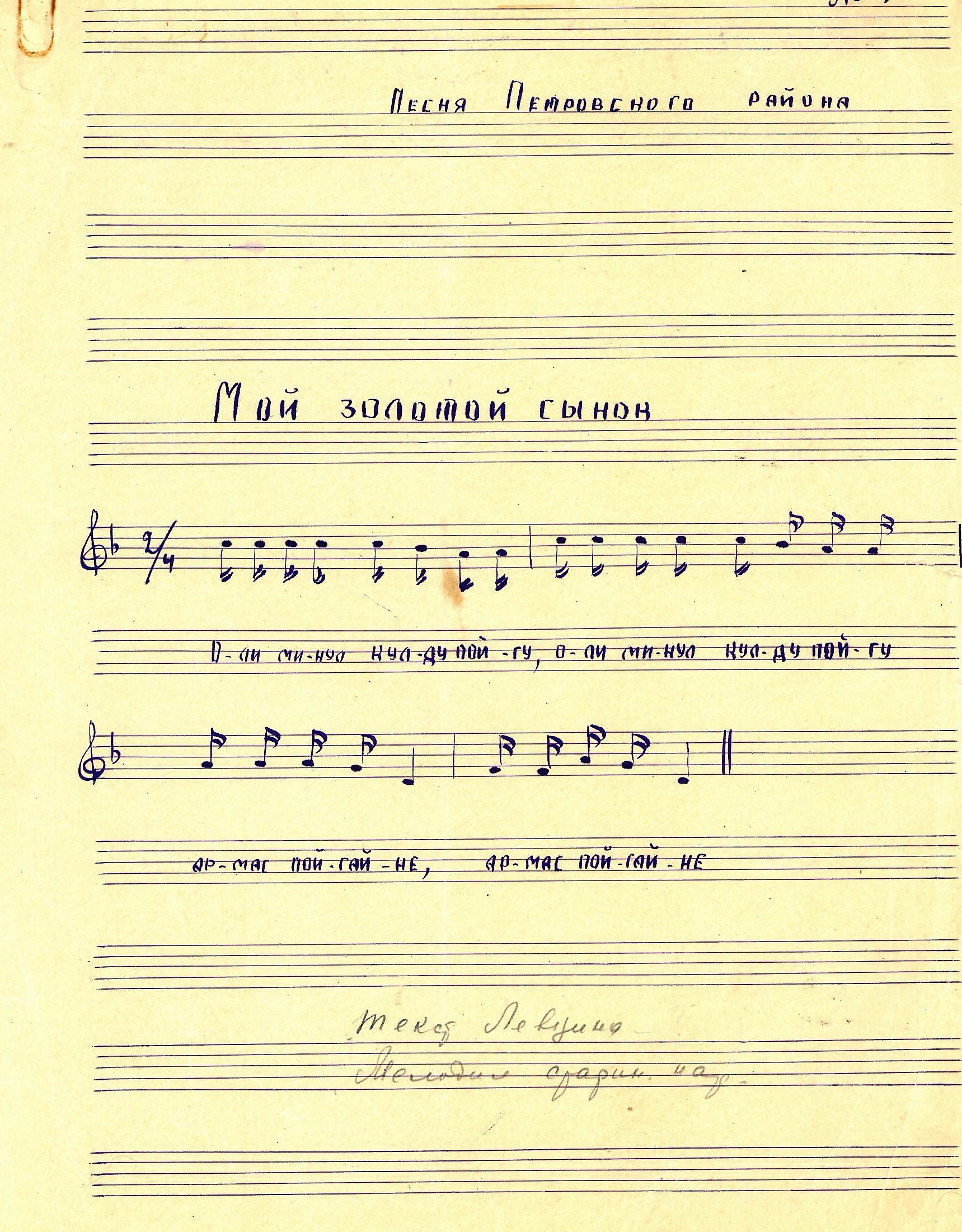

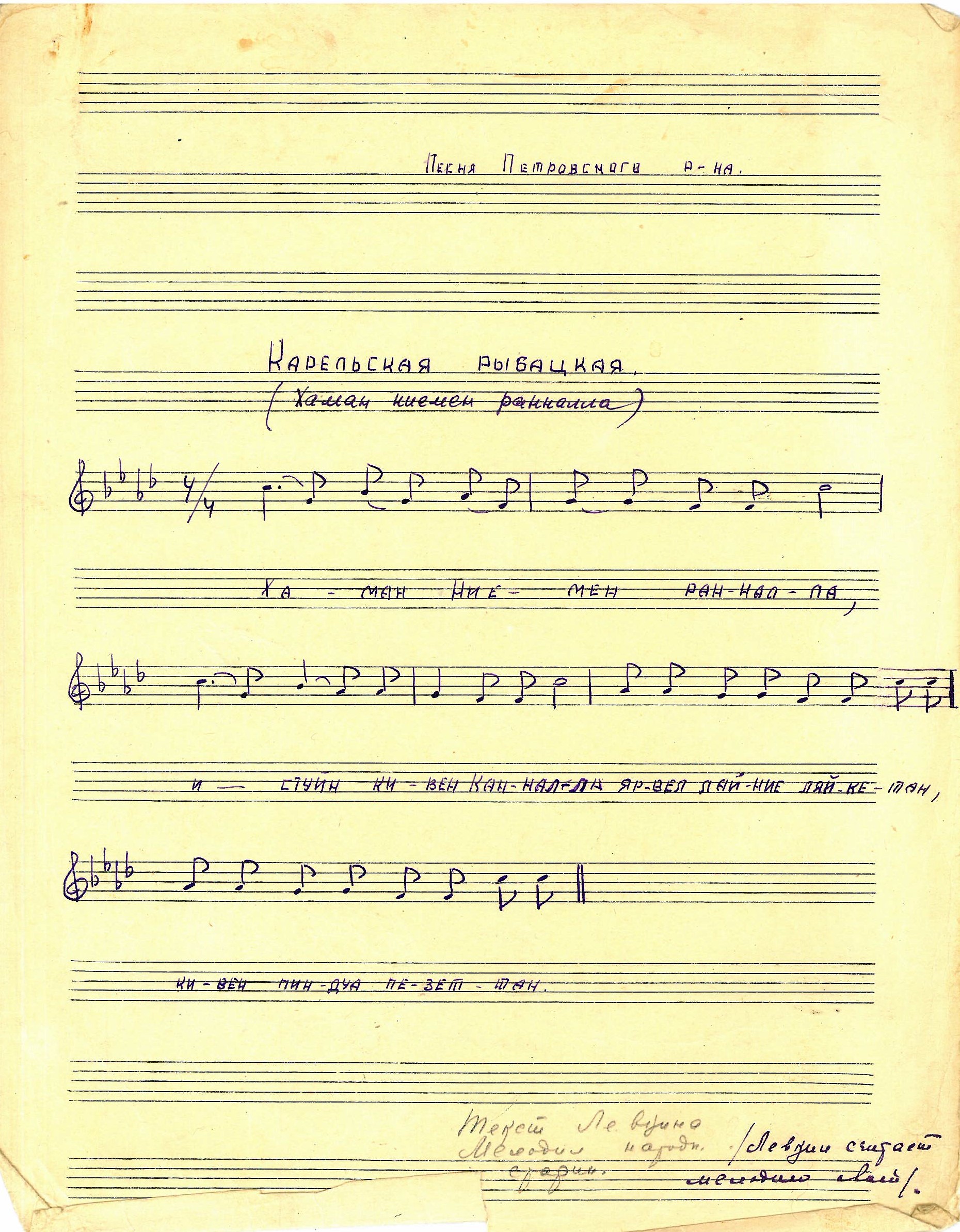

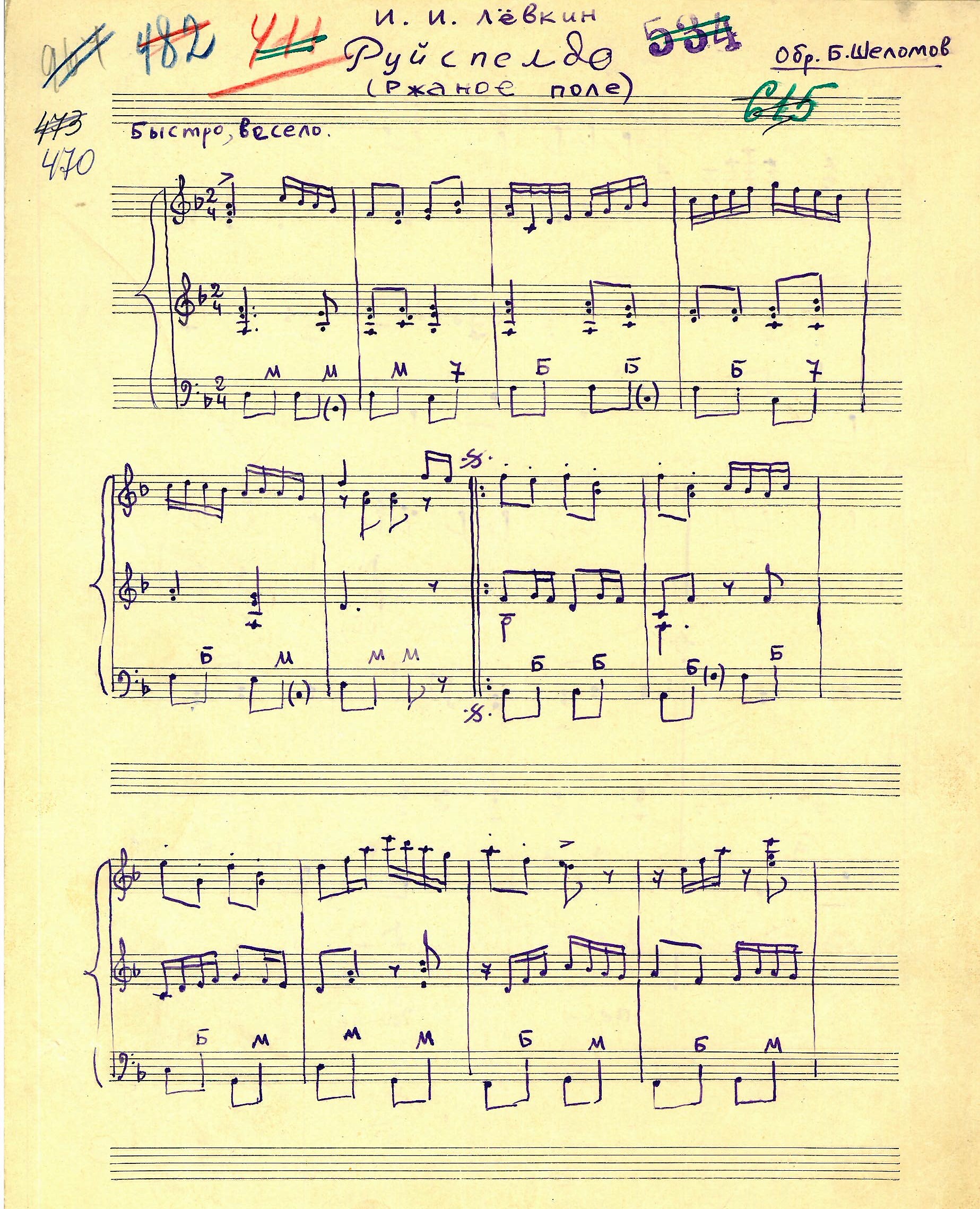

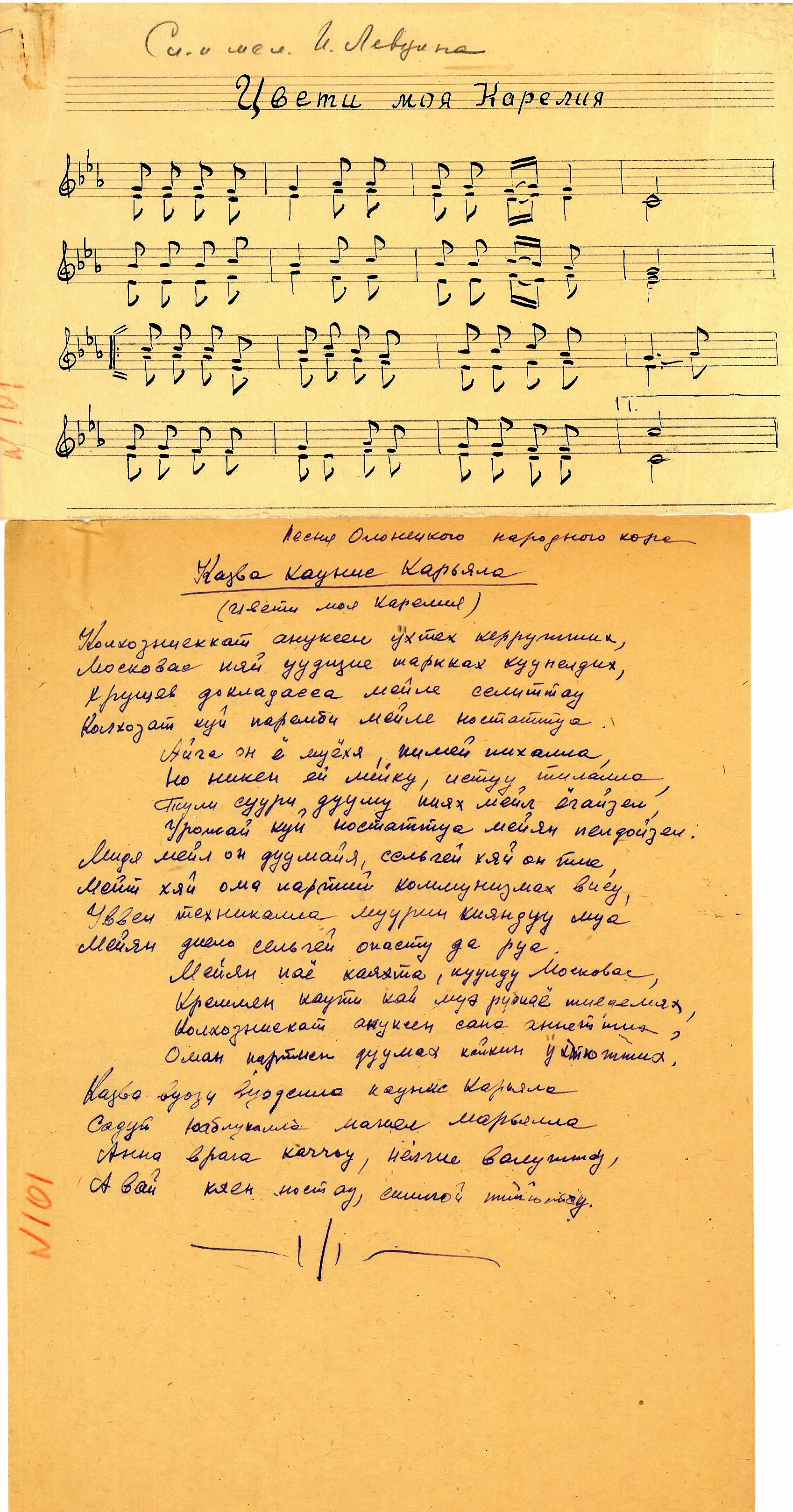

Подобно М.И. Глинке, используя опыт традиционных исполнителей и собственное знание местной традиции, И.И. Лёвкин создавал песни из характерных элементов музыкального языка песенной традиции карелов-людиков. И.И. Левкину принадлежат такие, ставшие «народными» песни, как: «Ongo kaunis Karjala» («Хороша Карелия»), «Kuldaizen kel istuimmo» («С милым сидели»), «Ruispeldo» («Ржаное поле»), «Gul'aiсin min» («Гуляла я»), «Kazvatti mami minun» («Растила меня мать»), «Petroskoi» («Петрозаводск») и др.

Фонд нотных рукописей Архива Национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле"

Эти и многие другие песни И.И. Лёвкина хранятся не только в виде публикаций и рукописей композиторов и музыкантов, зафиксировавших их непосредственно от автора или хора, т.к. Мастер не владел нотной грамотой. Главным хранителем наследия И.И. Лёвкина является Петровский народный хор, в котором музыкально-поэтические тексты передаются устным путем, воспринимаются и усваиваются каждым новым поколением непосредственно в момент звучания.

Литература

- Асафьев Б.А. О русской песенности // О народной музыке. – Ленинград : Музыка, 1987. – С. 26–33.

- Георгиевский М. Этнографические заметки. Святозеро // Олонецкие губернские ведомости. 1888. № 18. – С. 163–164.

- Ерёмина Ю.А. Музыкально-фольклорная традиция карелов-людиков в творческой деятельности Петровского хора. Дипломная работа. – Петрозаводск, 2015. – 76 с.

- Земцовский И.И. От народной песни к народному хору: игра слов или проблема? // Фольклор и фольклоризм. Вып. 2. Традиционный фольклор и современные народные хоры и ансамбли: Сб. науч. тр. / Сост. и отв. ред. В.А. Лапин. – Ленинград : ЛГИТМиК, 1989. – С. 6–19.

- Карнышева Т.В. Низовья р. Суны как территория формирования причетных традиций карел-людиков // Рябининские чтения – 2007. – Петрозаводск. : Музей-заповедник «Кижи». 2007. С. 307-309.

- Королькова И.В. Особенности бытования лирических песен в локальных традициях Русского Севера (к проблеме межэтнических контактов) // Рябининские чтения – 2011. – Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2011. – С. 297–302.

Наш проект направлен на сохранение и популяризацию оцифрованного нематериального этнокультурного наследия Республики Карелия.

Наш проект направлен на сохранение и популяризацию оцифрованного нематериального этнокультурного наследия Республики Карелия.